2025.10.17【五ッ木模試】第5回 英語 問題分析・講評・対策

みなさん、こんにちは。

前回に引き続き、10月12日に行われた

第5回 五ッ木のテスト会(以下、五ッ木)

今回は英語の問題分析・講評・対策について

書かせていただきます。

先に解き終えての感想を申し上げますと

文法問題が数年前よりも格段に簡単になった

という印象です。

以前から申し上げていますが、問題のレベルから

想定される平均点がかなり低くなっています。

五ッ木側もそれを意識されているのか

問題レベルを意図的に落としている気がします。

【大問1】

例年通り長文読解問題です。

先述のように文法に関する問題は簡単ですが

文章自体はやや読みにくい気がします。

そのため、設問ではなく文章自体を難しく感じ

気持ちが萎えてしまい、点数を落としてしまう

というケースも想定されます。

(6)ここ最近、よく出題されるようになった

3つの文の整序問題。

解き慣れていないと、意外と落とす問題です。

それなりに対策が必要かと思います。

特に、普段から代名詞が何を指しているのか

ということを意識できていない人は

よく落とす傾向にありますね。

(7)五ッ木の長文は「読めても取れない」という

傾向があります。

その一因が、読解問題の中の文法問題。

特に「和文なしの整序問題」や「語数指定」の

英問英答問題が鬼門となります。

しかし、今回の問題は語数が異例の短さです。

これは非常に答えやすかったと思います。

【大問2】

文法問題。

(1)3問とも簡単なので確実に正解したいところ。

(2)①は知識さえあれば。

②は意外と落とすかもしれません。

疑問詞 toの文ですが、疑問文で与えてあるため

whenを先頭に置くと決めつけるコもいそうです。

なぜか、疑問詞 toの知識の抜けが多い印象で

そのことからも意外と失点している可能性が。

(3)①五ッ木は makeAB が大好きです。頻出問題。

②今回、自分にとっては

「これが合っていたら全て良し」の問題でした。

お盆休み集中講座「スタフェス」では

模試対策という視点でオリジナル教材を作成し

授業を行いました。

ご覧の通り、ピンポイントで対策しています。

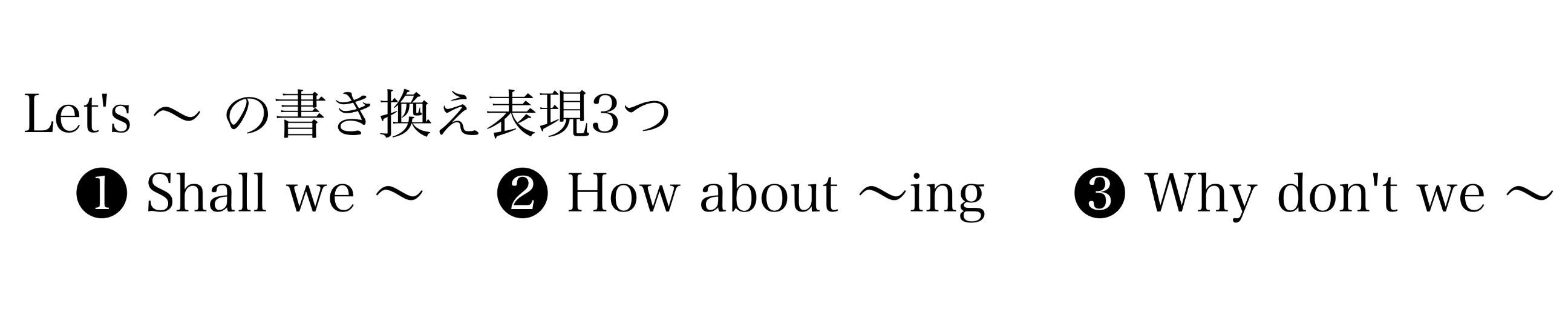

Let's〜の書き換えに関しては

・ Shall we〜 は学校で教わります。

・ How about〜ing は微妙なところ。

・ Why don't we〜 はほとんど習いません。

そういったところを押さえるのが塾の役目であり

こういうことこそ「対策」と呼べるものです。

単に過去問を解くだけでは、ほぼ意味なしです。

【大問3】

例年通り会話文の問題。

(1)今回、最も教える側の力量が試される問題です。

正解を教えるのは簡単で、誰にでもできます。

大切なのは、次に繋がる教え方であることです。

先ほども述べたように、五ッ木の文法問題で

厄介なのが、こういう和文なしの整序問題です。

頭の中に幾つかの「可能性」を浮かべつつ

論理的矛盾の生じない並べ替えができるように

汎用性の高い考え方を教える必要があります。

その上で良質な問題を使って訓練することが

攻略の鍵と言えるでしょう。

(4)異様なほど簡単な問題。

これを間違えるのは相当まずいです。

考えず適当に答えたとしか思えない問題です。

やはり英語の問題レベルは下がっていますね。

【大問4】

文法問題。

(1)①くずは教室では、こういった表現を

丸暗記させるため付箋に抜き出させています。

単語を覚えることも大切ですが、文自体を

まるごと覚えさせることも非常に大切です。

特に五ッ木対策としてはかなり有効。

ただ、覚えるべきものを教える側がどうやって

判断するか?という問題があります。

くずは教室のコーチは中学時代に生徒として

通っていた者が多く、彼らはその頃に

覚えるべきものを僕から教わっています。

僕自身は過去10年以上にわたって問題を解き

覚えるべきものをまとめています。

採用時の研修では、そのノウハウを伝え

この時期の授業で活用させています。

そのため、コーチが覚えるよう指示したものを

確実に覚えるだけで得点できるといったことも

非常に多く、覚えたことがテストに出た

という経験が、更なるやる気に繋がっています。

(2)五ッ木の語数指定英作文は厄介な時があります。

そのため、この対応力をアップするための訓練

というものも必要になります。

瞬時に複数の表現が浮かぶよう典型パターンを

しっかり頭に入れてもらうようにしています。

ただ、今回は簡単すぎました。

全問正解で当然というレベルの問題で

やはり問題レベルの低下を感じます。

以上が英語の問題講評となります。

この問題レベルであれば平均は高くなると思われます。

ただ、英語の力量は大きく二極化している印象で

僕が想定するほどの平均にならない可能性も

十分に考えられます。

過去のデータと比較して考えた場合

この問題レベルであれば、平均46〜48点ぐらいが

妥当なところかと思います。

#楠葉 #樟葉 #受験 #入試 #冬期講習 #個別指導 #個別 #転塾 #受験 #中学受験 #高校受験 #大学受験

#予備校 #講習 #樟葉駅 #枚方 #中学入試 #高校入試 #大学入試 #国語 #数学 #英語 #理科 #社会 #共通テスト #共テ #数学受験 #文系 #令和7年 #数学IIBC #キャンペーン #大阪府公立高校 #公立高校入試 #京都府公立高校 #中期 #B問題 #C問題 #高校数学 #宿題 #入学 #定期テスト #中間テスト #期末テスト #全国学力調査 #チャレンジテスト #五ッ木