2024.09.25正しい習慣 〜教える側〜

みなさん、こんにちは。

以前にも「正しい習慣」というタイトルで

記事(→こちら)を書きました。

そちらは、生徒が身につけるべき正しい習慣を

テーマとしていたわけですが、それを指導する側は

どのようなことを意識すべきなのでしょうか。

以前の記事でも書いたように、勉強が苦手なコは

正しい習慣が身についていないことが多いのですが

他にも多くの共通点があります。その1つに

臨機応変に対応するのが苦手

ということがあります。

指導者は、そういった点に十分に配慮したうえで

指導していく必要があります。

しかし指導する側のほとんどは、臨機応変に対応する

ということが苦手ではなかったはずです。

このギャップが、生徒からの「わかりにくい」

という評価や成績の伸び悩みに繋がる可能性があると

思っています。

指導する側が臨機応変に無意識のうちに出来ていること

それが、勉強が苦手なコにとっては大きな壁であると

認識しなくてはならないのです。

例を挙げて説明しましょう。

方程式の文章題では単位が揃っていないことがあります。

指導する側は、当然、揃っていないことに気づきます。

しかし生徒は気付きません。

単位が揃っていない問題の方が少ないため、そうやって

たまに揃っていない問題が出てきたとしても臨機応変に

対応することが出来ないのです。

三流・二流の指導者は、気付けないことを

単なる見落とし、つまりはケアレスミスだと見なします。

しかし、そこが完全に間違っています。

つまり「今はまだ臨機応変に対応できる力がない」と

正しく認識出来ていないのです。

では、どう対処すべきなのでしょうか?

「臨機応変な対応が難しい」のであれば

臨機応変な対応にしなければ良いのです。

つまり「文章題では常に単位の確認をする」という

習慣を身につけさせれば良いということです。

英語でも同じです。

過去形であることを無視して文を作っている生徒に

「この文は過去の文だよね」と言っても

何の意味もありません。

言われた生徒は「あ、そうか!」とはなっても

同じ間違いを繰り返すだけです。

「英語は、まず時制」という習慣が生徒だけでなく

指導する側にもないのでこういうことが起こるのです。

さらに、答えが正しいからといって

正しい習慣が身についていると限らないケースも。

以下の例は、理科を教えているときによくあります。

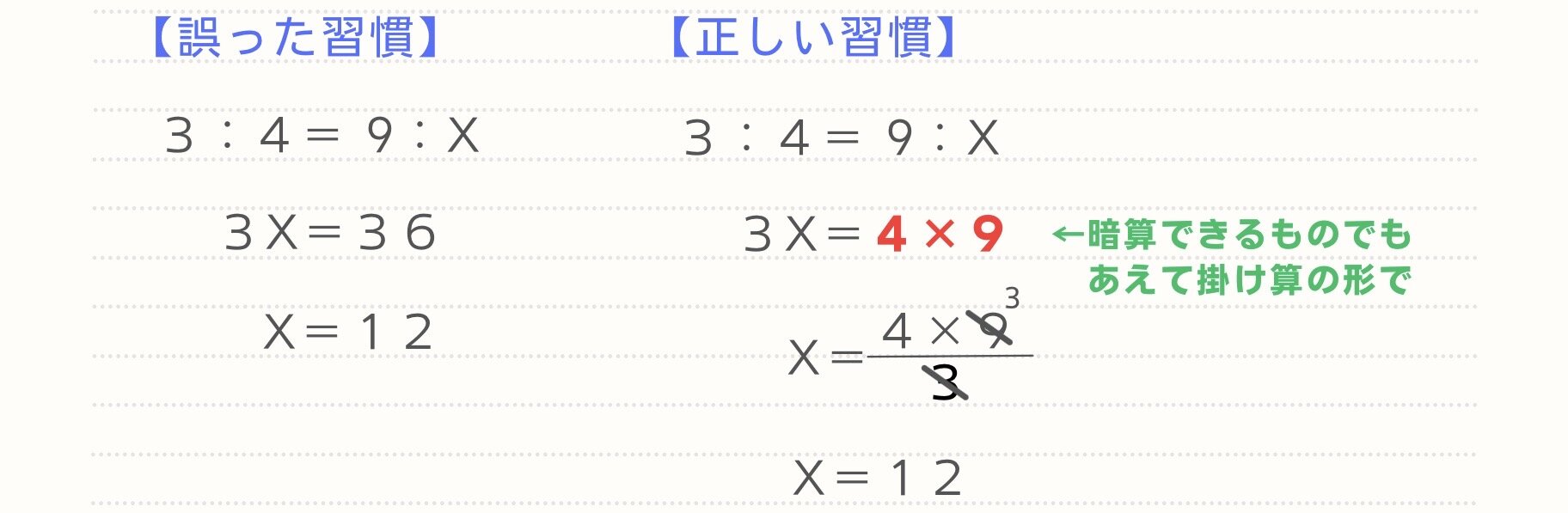

比例の性質、つまり「内項の積と外項の積は等しい」

ということは皆よく知っているので解けます。

しかし、その計算過程に関しては、ほとんどのコが

正しい習慣を身につけているとは言い難いものです。

正しい習慣とは「むやみに掛けない」ということ。

比例式の計算では、後で割ることが見えていますから

「掛けてから割る」のは無意味であると言えます。

もちろん、上の例題ぐらいの問題であれば

普通に掛けたとしても大差はありません。

しかし、そこを問題としているわけではないのです。

正しい習慣が身についていないと

いつでも掛けてしまう(誤った習慣)ことを

想定しておく必要があるのです。

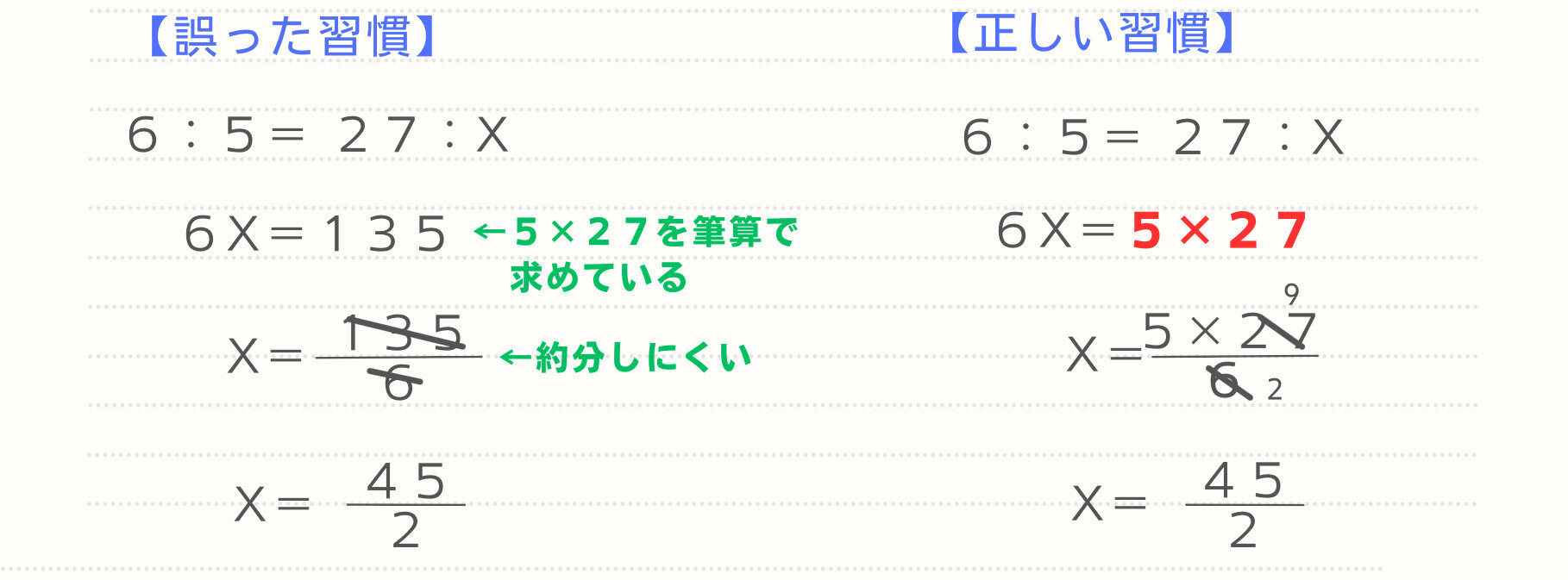

下の問題を見てください。

この問題では先に掛けるのは明らかに良くありません。

正しい習慣が身についていないコが、この問題だけ

「臨機応変に」先に掛けないという方法を選択する

といったことができるでしょうか?

きっと難しいと思うのです。

だからこそ「常に(先に)掛けない」という習慣を

身につけさせることが大切であると考えます。

このように、勉強が苦手なコが

「正しい習慣」を身につけるには

指導する側の関わり方も大切であることが

おわかりいただけるのではないかと思っています。

#楠葉 #樟葉 #受験 #入試 #春期講習 #個別指導 #個別 #転塾 #受験 #中学受験 #高校受験 #大学受験

#予備校 #講習 #樟葉駅 #枚方 #中学入試 #高校入試 #大学入試 #国語 #数学 #英語 #理科 #社会 #共通テスト #共テ #数学受験 #文系 #令和7年 #数学IIBC #キャンペーン #大阪府公立高校 #公立高校入試 #京都府公立高校 #中期 #B問題 #C問題 #高校数学 #宿題 #中間テスト #期末テスト #定期テスト